扯羊逮

“扯羊逮”也叫“扯羊尾巴”,我不知道是不是这三个字,因为“扯羊逮”的时候我还没上学。

“扯羊逮”多少人参加都可以。由一名个头儿高又壮实的孩子排在最前面,在他身后,孩子们由小到大从低到高,依次拉着前边人的后衣摆,连成一长串儿。排头的是“牧羊人”,后面的是被他保护的“羊”,另选一个手脚利索的孩子当“狼”。游戏开始,牧羊人张开双臂不断晃动身子,把他的羊儿挡在身后。“狼”开始在他面前跑来跑去,瞅空子蹿上来抓小羊羔,逼得这长长的队伍忽左忽右甩个不停,眼看有人就要被抓住了,牧羊人身子一扭,大家齐声惊呼,鞭梢似的人龙又远远地荡到了另一边。

(资料图)

(资料图)

玩够了,还不过瘾,就玩“卖锁啰”,分成两拨儿,抻开胳膊肩搭肩面对面站好,闯龙门的一方先开腔:

“卖锁啰!”

“啥锁?”

“黄金带锁。”

“啥开?”

“一把钥匙两头开。”

“开不开!”

“榔头砸,”

“砸不开!”

“掂个萝卜上陈街。”

“陈街有您啥亲戚?”

“有俺哥哥丈人家。”

“跨啥马?”

“跨白马。”

“挎啥刀?”

“挎腰刀。”

“腰刀腰刀几丈高?”

“三丈五尺高,打开龙门走一遭儿!”

说完,一个身高体壮的孩子站在前面当马头,一个墩实有劲儿的孩子双手搂着他的腰,躬下身子当马身,一个清瘦机灵的孩子骑在“马”身上,另有一个孩子站在一边“牵马”,吆喝一声冲过去,把对方的长龙阵冲断就算赢。

打麦场上,宽敞的院落里,只要有几个孩子一撺掇,随处都可以玩得气喘吁吁、笑声连天。最惬意的,是春天下地拾柴剜菜的时候,脱掉鞋子,光着脚在春地里扯羊逮。春地,就是秋收之后留下来种早秋的休闲地。农历二月底三月边儿,春地犁耙好了节令还未到,风吹吹,雨淋淋,太阳晒晒,发了酵一样暄。墒气不干也不湿,一脚踩下去,上面那层发白的强皮儿扑一声塌个坑儿,又酥又软不硌脚。大家把筐子箩头往地边一扔,摆开阵势,左盘右旋疯玩起来。

深蓝的天幕帐篷一样笼盖四野,阳光遮蔽了幕布之后那无际的星群;脚底下是一望无际的田地,孩子们就在它的肚脐眼上踢腾得土花飞溅;四外默默相望的村庄蹲伏着,心照不宣地把一个个更迭序替的故事深掩怀中。那一刻,天和地和尘世一起,把这团凡尘的欢乐珍爱在掌心里,因为上帝知道,这个瞬间如同一粒年年发芽的种子,年复一年刷新着这个罪孽和美德共存的人世。

隔着悠悠的光阴回首,我在离这群孩子50多米远的地方,看到了那个有三座坟头的墓园,一个白胡须老人,坐在高高的坟头下面晒太阳。他眯起昏花的老眼看着这群欢叫狂呼的孩子。身后那几朵子哑默的黄土,不曾显现一丁点的阴冷清寒。50亩白地,盛放着纯净如天国的阳光,就这样守护着这群玩疯了的孩子,不让死神的阴影污染他们的笑声,那笑声正水珠儿一样泼向蓝天。

撂清官儿

老荒坡是放羊的好地方。两道洚子沟,桐河一涨水就成了泄洪的河汊,熟土不易存身,留下的净是死土瓣子、礓石疙瘩,娇嫩的草,不生这里,这里只生茅草和白草,还有老鸹爪子、紫花地丁,落雨时,草根积水的地方,会生出拣不尽的拘挛皮。

老荒坡有百十亩大,是放羊牧牛的好地方。只要把羊往荒坡上一赶,随它们啃草去,放羊娃们聚在一起,尽情玩自己的。“踢老鸹窝”,“撂清官儿”,“牴牤牛阵”,这都是些撕碎衣服踢烂鞋的猴戏儿。

“撂清官儿”要四个人参加,一人脱一只鞋,轮流叠起来往空中撂,落下来四只都正面朝天,便是“清官”,一只扣着,三只仰着,是“三打手”,两只扣着,两只仰着,是“二布袋”,一只仰着,三只扣着,是“妮儿”,“妮儿”是挨打的,打时由“清官”坐堂,“二布袋”问准了“垫几垫”,便把几只鞋垫在“妮儿”腿上,扶好,再由“三打手”拿鞋来打,边打边问:“一五一十上高桥,问问清官饶不饶?”“一五一十上高马,问问清官打不打?”一直问到“清官”说了“饶”字,这一盘算结局。

老荒坡虽然贫瘠,也不缺好吃的东西。老鸹爪子是吃那胖胖的根须,蒲公英是吃那羊粪蛋儿一样的花骨朵,酸酒缸叶儿治瞌睡。吃茅芽苞儿还有一首儿歌呢:“吃茅芽,屙套子,给老爷编个毡帽子……”

最好吃的是“老鸹食儿”,一种酷似豌豆粒儿的东西。淡淡地埋在沟坎上的土垃糁里,要特别细心地去找,才能在几乎与它们一样的小石子儿里挑出来。放嘴里一咬,又香又甜,奶汁一样恋口,我至今也不知道那到底是什么东西,也许是地母特意为她清贫的孩子们备下的一味美食吧?

绞股兰和抓子儿歌

绞股兰不是好草,因为牛讨厌绞股兰那股怪味儿,大半槽草料里混上几根,也会影响它们的食欲。

但是也有例外,那就是清香的爬地龙、秫草、葛巴草被锄头、挖镢儿、铲子和小镰刀消灭得再也露不出头儿的时候,青嫩多汁儿的绞股兰就成了受欢迎的好东西。

那时我们把绞股兰叫做“绞股拉秧”,还不是药材。绞股拉秧什么地都长,半岗半河的地里最旺。只要牛把儿让割绞股拉秧了,村里那群割草娃儿和割草妮儿争先恐后往西南河跑。不知为什么,东南湾不长绞股拉秧,绞股拉秧都长到西南河那片地里去了。不论是肥沃得一脚跺出油来的仝家湾,还是光长蒿子不长麦的薄皮脸儿地高家坟,到处都是绞股拉秧,捂不住,压不灭,赖好得点雨水,它们就一股一股往外冒。

最先拱出来的绞股拉秧,是土地嘬着嘴吹出来的,柔软带须儿,抓着阳光直上直地往上长。长到膝盖高,被暖洋洋的风刮出了心事,开始一点一点勾下头来,直到有一天,新发的嫩茎一把将它扯倒,大家拧成一股劲儿,往同一个方向爬。最旺的时候,抓起一棵就是一大把,不到半晌,就割够箩头了。有人喊“玩会儿吧!”大伙儿把绞股拉秧往箩头里一按,脱下小布衫蒙住,别让风把水汽吹干,就跑河滩里去了。

趟一会儿水,垒一会儿沙人儿,看看太阳还没正南呢!捡几个又圆又光的小石头抓子儿吧。小石头不规则,只能抓五子儿,一边抓,一边唱:

“一撒儿啦,一对呀,

依依艾艾,铁打,刚柴。

两撒儿啦,两对呀,

量量仗仗,小叶海棠。

三撒儿啦,三对呀,

三月三茅芽尖,葫芦汴瓜往地里钻。

四撒儿啦,四对呀,

四月八打楝花儿,打罢楝花耩芝麻儿。

五撒儿啦,五对呀,

五五十五,五个鸡蛋过端午。

六撒儿啦,六对呀,

六月六去割肉,今儿不吃明儿就臭。

七撒儿啦,七对呀,

七月里,七月七,天上牛郎会织女……”

脆生生的歌谣,带着白根绿叶的绞股兰气儿,一句一句随手中的石子儿滑落,不知不觉就被清凌凌的河水流走了……

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

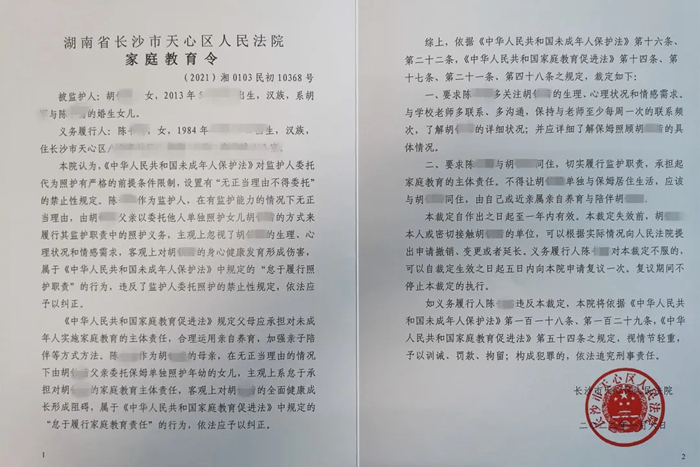

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力