点击蓝字 · 关注我们

近期,北京评协组织文艺评论工作者代表赴首都剧场观摩话剧《主角》。“观后评”栏目第四十三期选取的是袁婵的长评文章,从叙事空间、舞台设计等方面分享观剧感受。

话剧《主角》话剧《主角》剧照 图源:陕西人民艺术剧院 本剧讲述了秦腔名伶忆秦娥从一个11岁的放羊娃到51岁成为“秦腔皇后”近半个世纪的奋斗命运和舞台生涯,反映了秦腔这个中国最古老的剧种与整个社会在时代洪流中经历的兴衰沉浮的艰难历程。忆秦娥因为舅舅胡三元的关系被招入县秦腔剧团沦落为烧火丫头,后拜四个秦腔老艺人为师勤学苦练,一步步从配角奋斗到主角。被上调到省秦腔剧团后,忆秦娥被动地卷入了主配角之间的争斗漩涡,她越是不争,反而越被往前推成了大主角,最终成为名震一方的“秦腔皇后”。但同时她数次不幸的情感经历笼罩了她一生,最后舞台上主角的地位被自己培养的养女宋雨所替代,展现了她既辉煌又凄惶的命运。剧中其他人物也都被时代卷进来,演绎了各自悲情的人生。各自恪守尺度

(资料图)

(资料图)

《主角》没有越界

袁婵 (中央戏剧学院讲师)秦腔名角的一生,人戏难分。原著小说是自由的,读者不会期待在纸本中既读人也听戏,读者的想象力在翻开书页之时就已经做好了准备。然而,改编成舞台剧却另有镣铐,已经从语言艺术转向了集视觉、听觉于一体的综合艺术,观众自然期待更多,既想从话剧中看主角如何从放羊娃变作烧火丫头,又最终成长为一代名伶;也想从秦腔中看主角如何从《杨排风》唱到《白蛇传》《游西湖》,唱到《狐仙劫》《同心结》。

然而,话剧和戏曲虽非泾渭分明,不容越界,毕竟各有自己的艺术本质。作为讲述秦腔名角的话剧,如何充分展示忆秦娥的舞台风采,展现秦腔这一古老剧种的艺术魅力,又不喧宾夺主,争夺演员现实人生的叙事空间,变成“秦腔金皇后忆秦娥”的秦腔专场,均是本剧需要面对的问题。而主创团队处理得十分巧妙,通过以身段代声腔、以纱幕/歌队隔虚实等方式,将话剧与戏曲、生活与舞台、人与戏进行了象征性区隔。

整部演出中,只有胡彩香简单亮过嗓;以及为了剧情需要,演员借一两句唱词表达情感,如楚嘉禾唱过“你我夫妻心相印”;边潇潇唱过“娘子,我的好娘子”;忆秦娥唱过“炖好莲子羹……我的好官人哪!”楚嘉禾是对边潇潇爱而不得只能怀着醋意暗讽他与忆秦娥;边潇潇是痛失秦娥、另结秦晋,醉酒街头无奈哀诉;忆秦娥是时过境迁、满身斑驳与初恋边潇潇舞台重逢时对往昔的伤怀。他们唱的都是《白蛇传》,围绕的都是三人年少时最纯粹真切的爱恋,是一去不回的生命微光。时移世易,唯有秦腔才能唱出其中的幽曲情肠。

除了这仅有的几种情形,演员几乎没有在舞台上唱过戏,尽管观众席内不断有低语:“唱一段吧。”他们也从未让观众如意。忆秦娥每次登台,都有戏服和头面,表演过程则是播放录音,辅以身段。并且即便是身段,也是点到为止。至于让忆秦娥技惊四座的秦腔绝活,“烧火棍”尚且有耍棍场景,“吹火”却是通过红色灯光和喷雾来表现。

这种处理固然有剧院安全和话剧演员戏曲功底的考虑,但更重要的是导演的创作构想,舞台表演并不是现实生活/文学想象的精准再现,如果是这样的话,塑造完美艺术家将会是不可能完成的任务。导演、编剧,包括原作者陈彦,想要表现的均不是完美的结果,而是追求完美的过程。不是百年难得一遇的名角忆秦娥如何在秦腔舞台上大放异彩,而是一位有天分的演员如何在善恶中选择、悲喜中忍耐、顺逆中坚守,最终成为“主角”的过程。

导演借助秦腔抒情,却控制在极其严格的限度内,在人与戏之间进行了谨慎的区分。以身段代唱腔,以视觉代听觉,将忆秦娥的舞台表演进行简化和抽象化处理,保证了话剧舞台不是戏曲舞台的复制,也有自己独特的艺术呈现。同时,也有效地突出了成角的过程,让作为人的忆秦娥没有被戏曲角色和舞台光环盖住,保证了她是话剧《主角》的“主角”。

导演选择在舞台上淡化秦腔,但并不是作截然的切割,而是让秦腔作为情感和艺术背景,隐于“主角”的人生之后。

纱幕是整场演出中至为重要的一部分,它将舞台分成前后两部,前部是现实中的人之戏,后部是有“出将入相”立牌的戏中人。忆秦娥每一次登台都是从舞台前部走向后部,纱幕落下,即是好戏开演。纱幕的朦胧,让分隔出的舞台和现实两个空间互有映照,又保有疏离,既是戏曲角色与主角人生的疏离,也是身处舞台中心的“主角”与她真实自我的疏离。

除此之外,本剧还使用了歌队,让他们既承担古希腊以来歌队传统的移幕换景的功能,也承担和纱幕相似的区隔虚实的作用,但具体也有分别。纱幕如大幕,是戏与人生的区隔;歌队如观众,还多了一层观演关系,是人对人的隔绝,也是人对人的压迫。当主角是人人追捧的主角时,他们是戏迷,让主角被困在舞台之上,让她一场又一场演出,隔绝生活,生活等于舞台。当主角遭逢谣言、岌岌可危时,他们是四面八方的明枪暗箭,让主角被审视、被议论,台上台下无处可逃。当主角面临新旧交替的境遇,旧角退场、新角登场时,他们又是一堵坚实的人墙,把主角挡在舞台之外,凸显主角重返巅峰的困难重重,从艺人生的迅忽与残酷。

纱幕与歌队,一虚一实,一弱一强,用充满象征性的方式,将舞台与人生、艺术与现实的矛盾关系,展现得淋漓尽致。

但是现实生活的复杂性,决定了人与戏并不总能有效区隔,当纱幕拉开、歌队换阵,立柱重构舞台空间时,舞台与现实生活的隔绝也被艺术化地打破。其中一些处理是相当流畅且富于解读意义的。例如,忆秦娥的宿舍失火,她唯一的栖居之所毁于一旦,可就在火光四起、烟雾弥漫时,忆秦娥却从逃生的仓皇中走向了与火有关的另一次际遇——向古存孝老师学习秦腔绝活“喷火”,让她凭此拥有了秦腔界独一无二的地位。火毁灭了她,也让她收获。这一类时空转换让人生与艺术的辩证关系进一步走向深刻。

虚实区隔的设计从演出过程一直延续到了最后的谢幕。演员对楼上楼下、左侧右侧的观众行礼致意后,缓缓退向舞台后部,纱幕落下,他们隐入背景,也成为了“出将入相”的戏中人,留下剧场中的观众停驻在自己的现实空间。台上的演员也是这场戏的主角,而观众如何看待他们,如何看待“主角”演绎的“主角”,便又是另外的事了。

所谓的话剧与戏曲的边界,并不是艺术形式的边界,就这部戏而言,是忆秦娥的生活与舞台的边界,是人与戏的边界。主创选择不去逾越,最终在各自恪守的尺度中,探索出了秦腔名角生命的呈现方式,“主角”在戏中,但没有被淹没在戏里。

北京评协投稿邮箱:

beijingpingxie@bjwl.org.cn

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

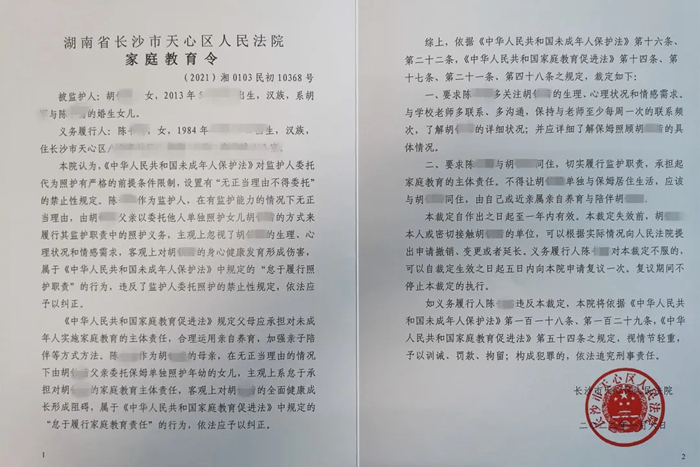

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力